絵を描いてみたいと思う人はたくさんいます。

ただ何から始めたら良いのか解らないとゆう人もたくさんいると思います。

僕は小学生の頃に自由帳とゆう真っ白なノートに毎日絵を描いていました。

今以上に絵を描いていました。

好きな漫画の模写をひたすらやって学校に持って行きみんなに見せていました。

紙と鉛筆があれば絵はかけます。

そして上手く描ければ褒めてもらえます。

絵を始めてみたい人にとって鉛筆画は一番お手軽に始められるのではないでしょうか

そして絵の基礎を覚えるのにも鉛筆は最適です。

まず鉛筆と紙で基礎を覚えてみませんか?

全ての事で言えますが、上達するうえで失敗は必ずします。

僕も初心者の頃は何度も失敗して描いた絵を捨てています。

油絵で失敗してキャンバスを何枚捨てたかは覚えていませんが、

紙と鉛筆なら何度でも失敗できそうじゃないですか?

失敗の為に描く訳ではないですが、気楽に始められると思います。

絵を始めてみたい人にむけて、これから鉛筆画の特徴について解説していきます。

少しでも役にたってもらえると嬉しいです。

画材としての鉛筆

まずは画材として鉛筆は何が良いのか幾つかまとめてみました。

どこでも買える

油絵の具や筆などは、ちゃんとした物を揃えたいと思ったら専門店に行くかオンラインショップで買うかしかありません。

自分に知識がなかったら専門店まで行きスタッフに聞いて買うと思います。

鉛筆は誰もが馴染みのあるもので、幅広い店舗で手軽に買うことが出来ます。

文房具店はもちろんのこと、コンビニエンスストア、100円ショップ、スーパーマーケット、ホームセンター、オンラインショップなどいろいろな場所で購入できます。

安い

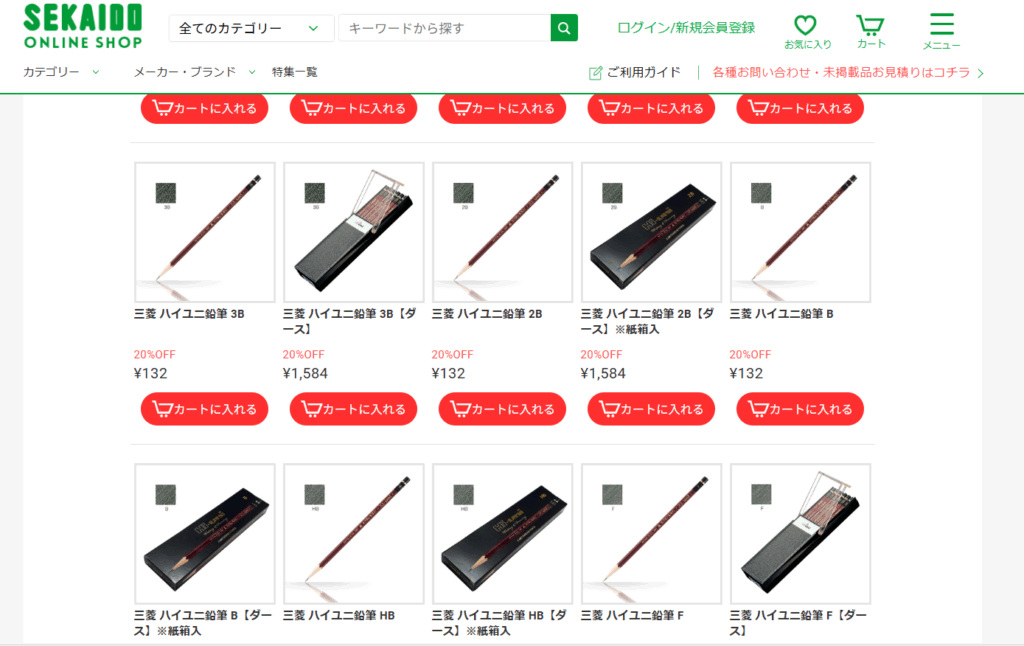

僕がよく使っているハイユニの鉛筆は1本150円ぐらいで買えます。

1本数十円ぐらいの鉛筆でも問題なく絵は描けます。

10Hから10Bまでの種類があり(全22種類)全て買ったとしても1本150円だとして3300円です。

いきなり全て買う必要もなく4Hから6Bぐらいまであれば十分です。

修正しやすい

鉛筆は消しゴムで簡単に消すことができるため、間違ったと思ったらすぐに修正できます。

自分にとって良い形や線が描けるまで何度でも描き続けれるので、失敗を恐れず描くことが出来ます。

これは、特に初心者にとっては大きなメリットです。

準備と後片付けが簡単

油絵を描くときの準備は、絵具をパレットに出したり溶剤の調合など時間がかかるし、後片付けも筆の洗浄に時間がかかったりします。

鉛筆画は鉛筆と紙があればすぐに描き始めることができます。

手や服を汚しにくい

絵の具やインクに比べて、手や服を汚す心配が少ないため、場所を選ばずに制作できます。

ダイニングテーブルで描いても汚れや匂いはつきません。

鉛筆のH、F、Bは何を表しているか?

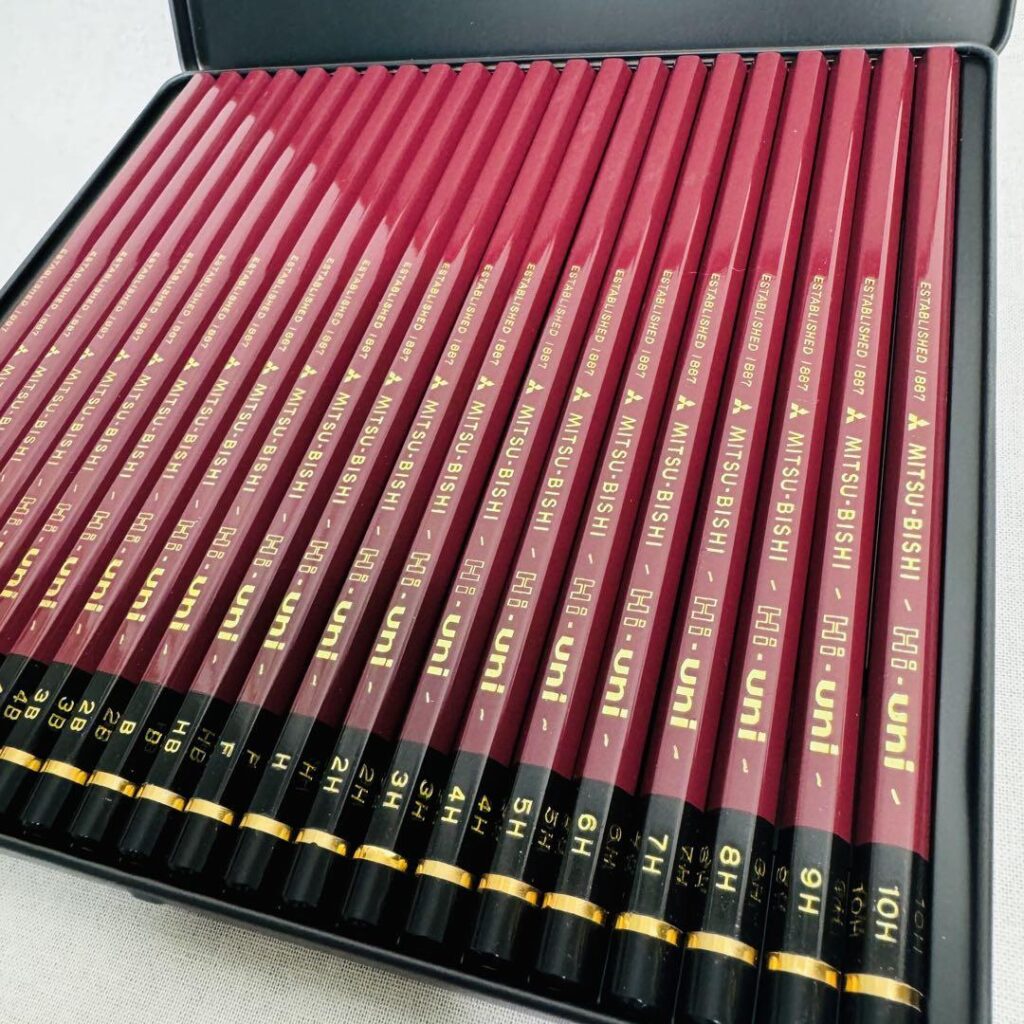

鉛筆は10Hから10Bまでの種類がありますが、黒鉛と粘土の混合比率によって硬度と濃さが決まります。

粘土成分が多いほど硬く薄くなり(H系)、黒鉛成分が多いほど柔らかく濃くなります(B系)。

この順番で右にいくほど色が濃く柔らかくなっていきます。

ちなみにHはHARDの略でBはBLACKの略です。

ちょうど中間ほどにFとゆう濃さがあります。

これはFIRMの略で『堅い、しっかりした』などの意味があります。

H系の特徴は?

H系の鉛筆は、数字が大きくなるほど芯が硬く、描かれる線は薄く、滑らかになります。

薄く滑らかな線が、B系ではやりずらい薄いグレーのトーンがつくれます。

光の当たっている部分や金属の表面などH系の鉛筆の方が使いやすいです。

精密な描写と細部の表現に向いているので、絵が仕上がるにつれてH系の鉛筆が役に立ってきます。

例えば形と形の境界線をはっきり分けたい場合にH系の鉛筆で描いて絵の完成度を上げたりします。

B系の特徴は?

B系の鉛筆は、数字が大きくなるほど芯が柔らかく、描かれる線は濃く、黒くなります。

濃い陰影を出すのはB系の鉛筆でしか出来ません。

陰影だけではなくビール瓶など黒いものを描いた場合に消しずらくなってきます。

そこを思い切ってB系の数字が大きいものを使いますが、けっこう勇気がいるし大変です。

鉛筆画では色の濃さが似通ってきてメリハリのないものが出来上がる事が多いですが、B系の鉛筆で黒をつくると絵が変わってきます。

鉛筆を削るときはカッターを使いますが10Bを削っているときはすぐに折れていまうので慎重に削っています。

Fは?

鉛筆の硬度では中間ぐらいの硬さになります。

H系の鉛筆ほど硬すぎず、B系の鉛筆ほど柔らかすぎないため、細い線からある程度の濃さの線までバランス良く描くことができます。

中間辺りの硬度が重要だと思っていて、4Bが切らしていた時には5Bとかで代用できるし、4Hが切らしていた時も5Hで代用ができますが、H、F、HB、Bなどが切らしていた場合は変えが効かなかったりします。

個人的にFをよく使っていたのは人体の肌を描く時に使っていたと思います。

それぞれ鉛筆の特徴を書いてきましたが、実際は絵を描きつつどの硬度が合っているかを探しながら描いています。

例えば2Hを使って何か物を描いていた時に、もう少し濃い方がいいなと思ったらHに変えたり、薄い方がいいなと思ったら3Hに変えたり、探り探り描いています。

どの鉛筆を使えばいい?おすすめ2選+1

ここは鉛筆画を本格的に始めたい人に向けて、僕が使っている鉛筆を紹介します。

三菱鉛筆「ハイユニ」全22硬度(10H~10B)

主にこの鉛筆を使い、絵を描いています。

三菱鉛筆は1887年(明治20年)に眞崎仁六が「眞崎鉛筆製造所」を創業したことに始まります。その後、1925年(大正14年)に「眞崎大和鉛筆株式会社」を設立し、1952年(昭和27年)に現在の「三菱鉛筆株式会社」に社名を変更しました。

三菱グループとは資本関係がなく独立した企業ですが、そのブランド名とロゴマークは、創業者の家紋である「三鱗(みつうろこ)」と、国産鉛筆の「3種類の硬度」を記念して名付けられた「三菱」に由来すると言われています。

三菱鉛筆のシリーズは幾つかありますが、中でもハイユニは高品質な「黒鉛(グラファイト)」と粘土を主成分とする鉛筆で、プロのアーティストやデザイナーに愛用されています。

三菱鉛筆の公式情報でも、ハイユニの芯の材料について「黒鉛と粘土が微粒で均一であるため、より黒く、きれいに書くことができます」とあります。

僕も主にハイユニを使っていますが、芯が柔らかい印象で、芯が柔らかいと紙に固着しやすくなります。

鉛筆画で苦労するのがやっぱり黒の作り方なので、固着しやすいとゆうことは黒が作りやすくなります。

ステッドラー(STAEDTLER)

「マルス ルモグラフ製図用高級鉛筆(Mars Lumograph)」全24硬度(10H~12B)

ステッドラーはドイツを代表する世界的な筆記具・製図用品・画材メーカーです。

会社設立以前の1662年には、創業者の祖先であるフリードリッヒ・ステッドラーが文献に残る世界最古の鉛筆製造業者としてドイツのニュルンベルク市の年代記に記載されています。

正式な会社設立は1835年に、ヨハン・セバスチャン・ステッドラーによって行われました。彼は鉛筆職人としての認定を受け、ニュルンベルクに工場を設立しました。

ステッドラーにもシリーズ化された幾つかの鉛筆がありますが、「マルス ルモグラフ製図用高級鉛筆」が製図、ファインアート、デザインなどのプロフェッショナルユーザーに愛用されています。

全24硬度(10H~12B)を展開しており、世界最多の硬度バリエーションを持つとされています。

マルス ルモグラフは軸色が青い鉛筆が特徴ですが、この青いがブランドカラーだけではなく、色も青っぽく見えます。

鉛筆で青っぽく見えるとは何なのか、理由があります。

マルス ルモグラフの芯も高品質な天然黒鉛が主成分で、黒鉛はその結晶構造の特性上、光を反射するとわずかに銀色や青みがかった光沢を帯びて見えることがあります。

軸色が青いこともあり無意識のうちに「青み」を感じさせる心理的な効果もあるらしいですが、わずかに「光沢を帯びた冷たい印象の黒」が人によっては「青っぽい」と感じられる原因です。

同じ黒鉛なのに?

ハイユニとマルス ルモグラフは同じ黒鉛が主成分なのに、なぜマルス ルモグラフだけ青っぽく見えるのか?

ハイユニは「微粒で不純物が少なく均一な黒鉛と粘土」を使用し、黒はテカリが少なく、より「漆黒に近い」「油っぽくねっとりとした」「温かみのある」黒と言われています。

これは光の反射特性や黒鉛粒子の紙への定着の仕方の違いによるものと考えられます。

軸色は深みのある「えび茶色(ワインレッド系)」であり、こちらは青い印象を与えません。

マルス ルモグラフの黒鉛は、光を反射したときにわずかに銀色や青みがかった光沢を帯びて見える特性が比較的強く出る傾向があります。

特に光沢が出やすいタイプの黒だと冷たい印象や青い印象につながりやすいです。

黒鉛は、その種類(産地、純度、結晶構造の完璧さなど)は様々です。また、それを製造する際の「粒子をどれだけ細かくするか」「どのように均一に分散させるか」といった技術は各メーカーの秘伝のノウハウです。

まとめると、マルス ルモグラフが青っぽく見えるのは、軸色が青いのでその視覚的影響と、使用されている黒鉛の性質や製造方法の違いが影響していると言えます。

ハイユニとマルス ルモグラフの使い分け

ハイユニの「温かみのある黒」とマルス ルモグラフの「光沢を帯びた冷たい印象の黒」

この特性を使います。

色に色相環と呼ばれる「色合い(色味)」を体系的に並べ円環状に配置した図、があります。

ここに「暖色系」(例:赤、オレンジ、黄)と「寒色系」(例:青、青緑、青紫)と呼ばれる色があります。

暖色系の色は「進出して見える」「膨張して見える」「手前に迫って見える」という視覚的な効果があり、「進出色」とも呼ばれます。

寒色系の色は「後退して見える」「収縮して見える」「奥まって見える」という視覚的な効果があり、「後退色」とも呼ばれます。

赤から黄緑のあたり(例:赤、オレンジ、黄)が「暖色系」、青から青紫のあたり(例:青、青緑、青紫)が「寒色系」

この色の概念を鉛筆に当てはめると

ハイユニ=暖色系 マルス ルモグラフ=寒色系 となります。

油絵の具でも「赤味がかった黒(アイボリーブラックなど)」

「青味がかった黒(ランプブラックなど)」なんて言われ方もします。

これも微妙な差なんですが、予備校の講師か大学の教授のどちらに言われたか忘れたけど、

「そう信じろ」と身の蓋もないような事を言われたのを思い出しました。

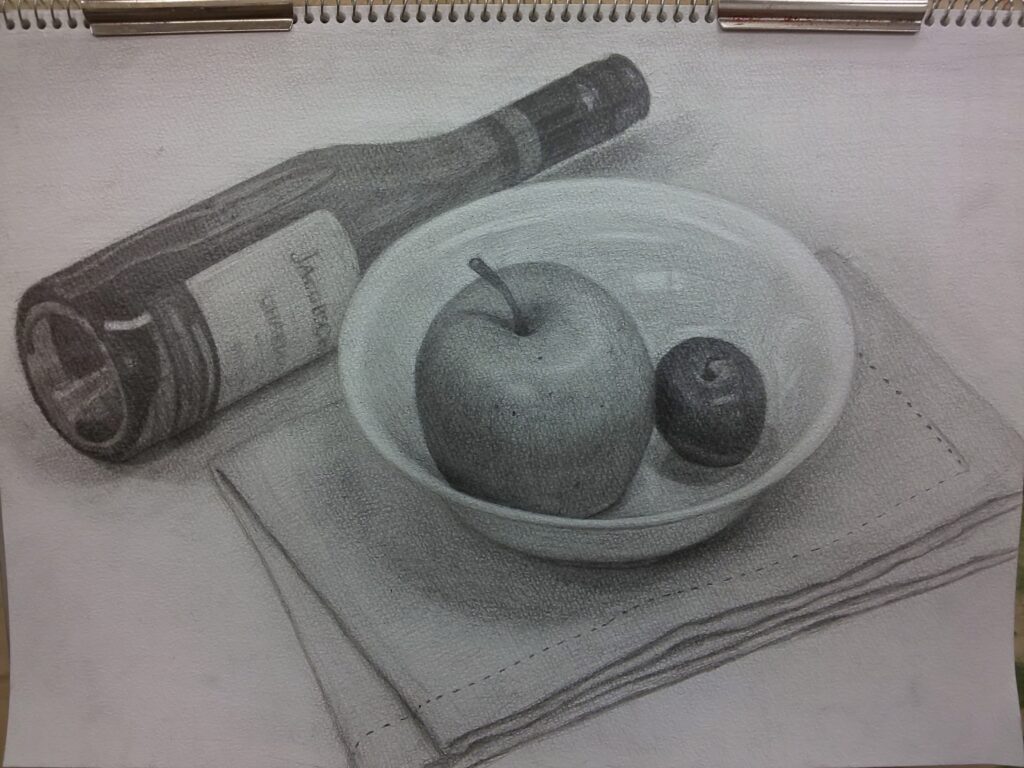

静物画を例に

鉛筆の使い分けに焦点を当てて、

実際に僕が描いた静物画を例に

説明してみます。

まず描き始めはハイユニを使って大体の形をとっていきます。

形が決まってきたら、お皿とビンの硬質感をマルス ルモグラフを使ってだしていきます。

黒い部分(ビンのキャップシールやリンゴ)はハイユニを使って黒くしていきます。

布の表現もハイユニで柔らかさをだしていきます。

マルス ルモグラフを使って、画面上部に薄く均一になるように描いていくと奥行ができます。

これはあくまで一例ですが、鉛筆の使い分けになります。

本当に微妙な差なのですが、この差がこだわりとなって絵の完成度を上げてくれます。

もちろんハイユニだけ使っても良い絵は描けますし、マルス ルモグラフだけで全体的に冷めた印象の絵を描いてみたり、どんな絵を描きたいかが重要だと思います。

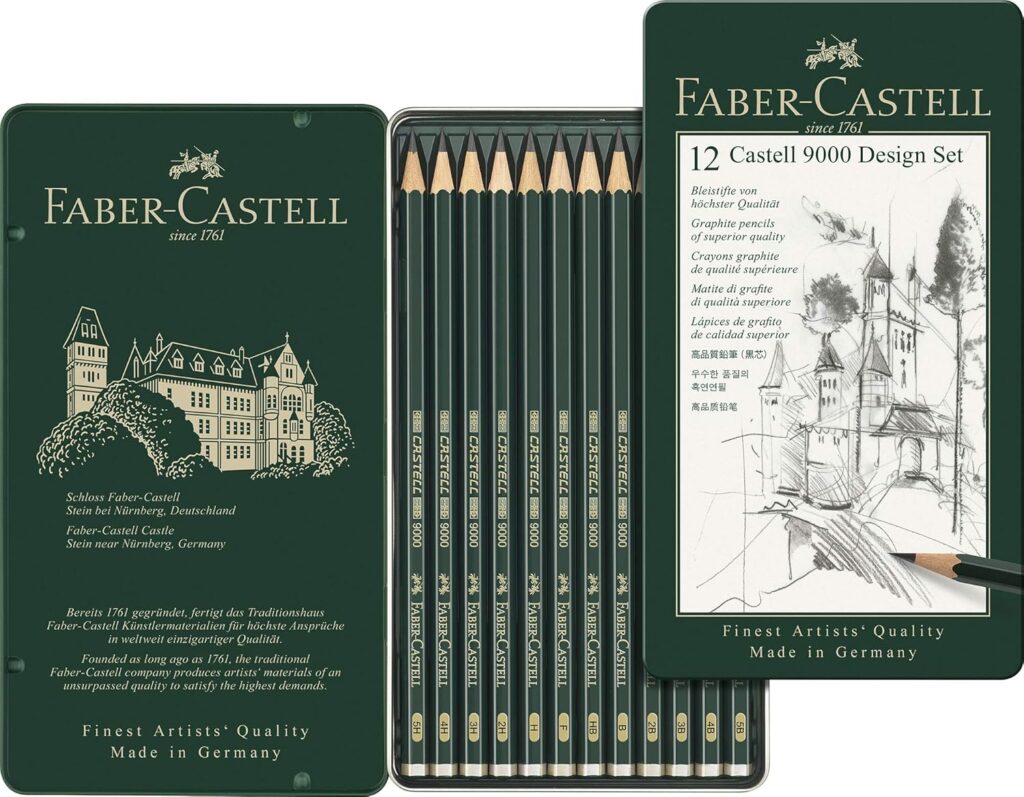

プラス1

もう一つおすすめの鉛筆が

ファーバーカステル(Faber-Castell)「カステル9000番鉛筆」全16硬度 (6H~8B)です。

ファーバーカステル(Faber-Castell)は、ドイツの老舗筆記具メーカーで、1761年にカスパー・ファーバーが鉛筆製造を開始したことにルーツを持つ、世界最古の鉛筆メーカーとして知られています。260年以上の歴史を持ち、現在は鉛筆生産量で世界一を誇るグローバル企業です。

「カステル9000番鉛筆」は1905年に発表されたもので、特徴の一つに独自の「SV製法(セキュアオール・ボンドシステム)」という芯と木軸を全面接着する技術を開発し、鉛筆の芯が折れにくいようになっています。

ハイユニは芯が柔らかく固着しやすいので黒が作りやすいとゆう特徴がありましたが、芯が折れやすいとゆう欠点もあります。

(僕の感覚では6Bより硬度が下がると折れやすくなってくるのかなと思います。)

好みの問題になりますが、芯が柔らかいのが肌に合わない人や、濃い黒を作りたいけど芯がすぐに折れるのが嫌な人は「カステル9000番鉛筆」に変えてみてはどうでしょうか。

どちらにしろ鉛筆を使ってみて、絵を描いてみないことには解らないと思うので、まずは使ってみましょう。

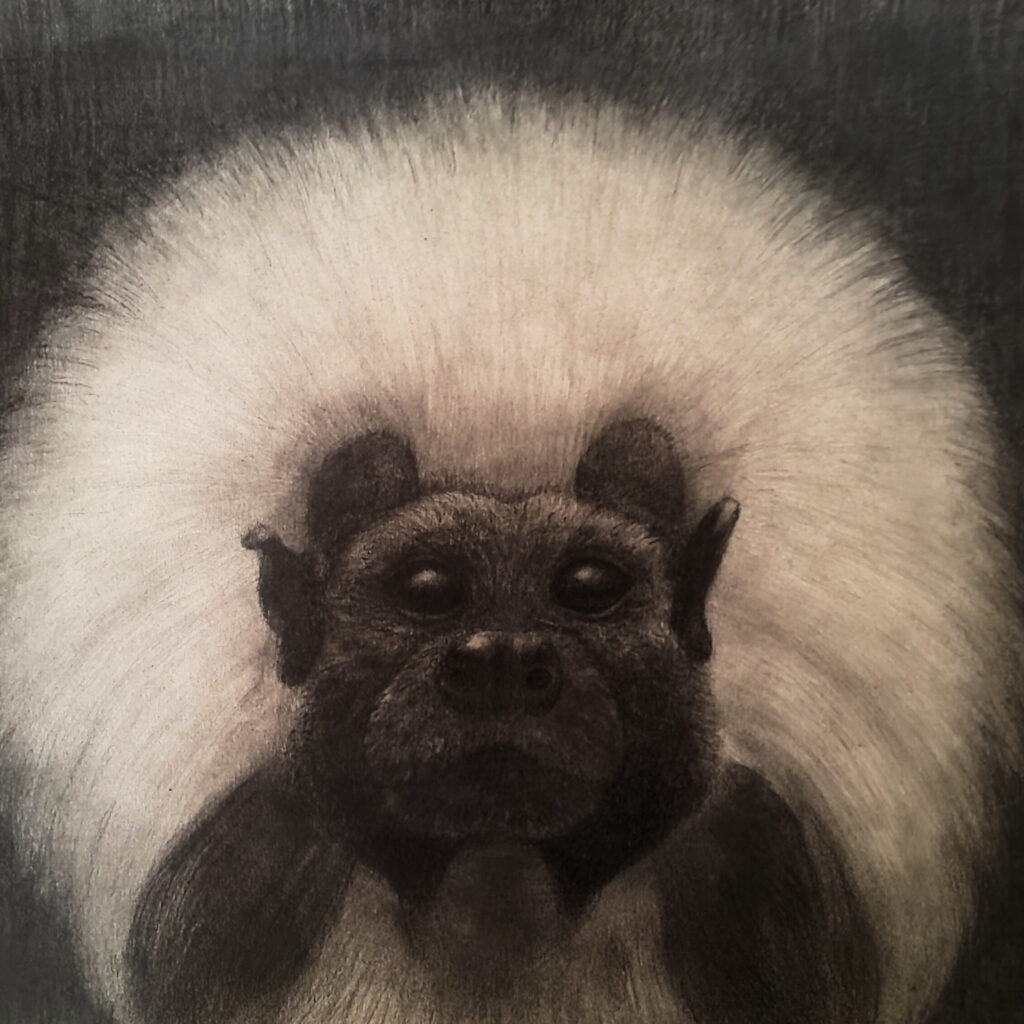

鉛筆画で表現できること

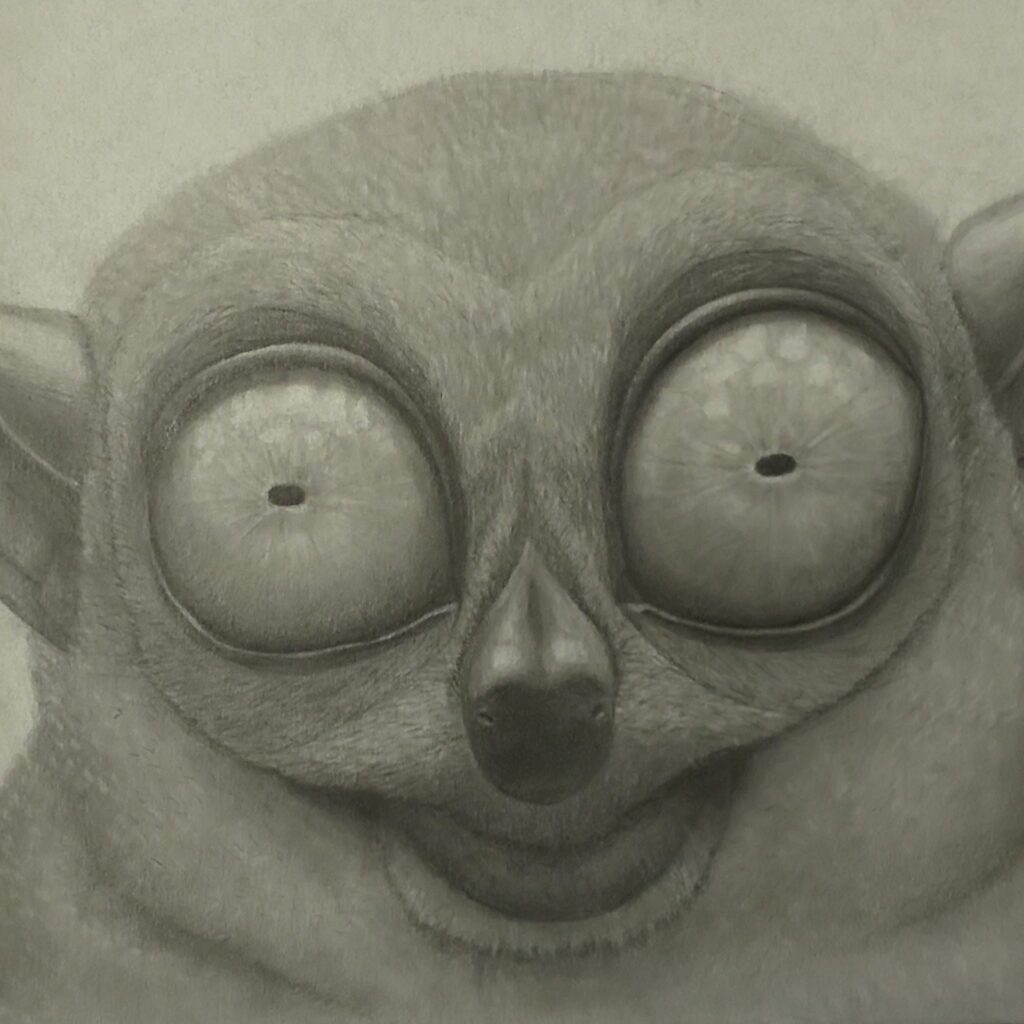

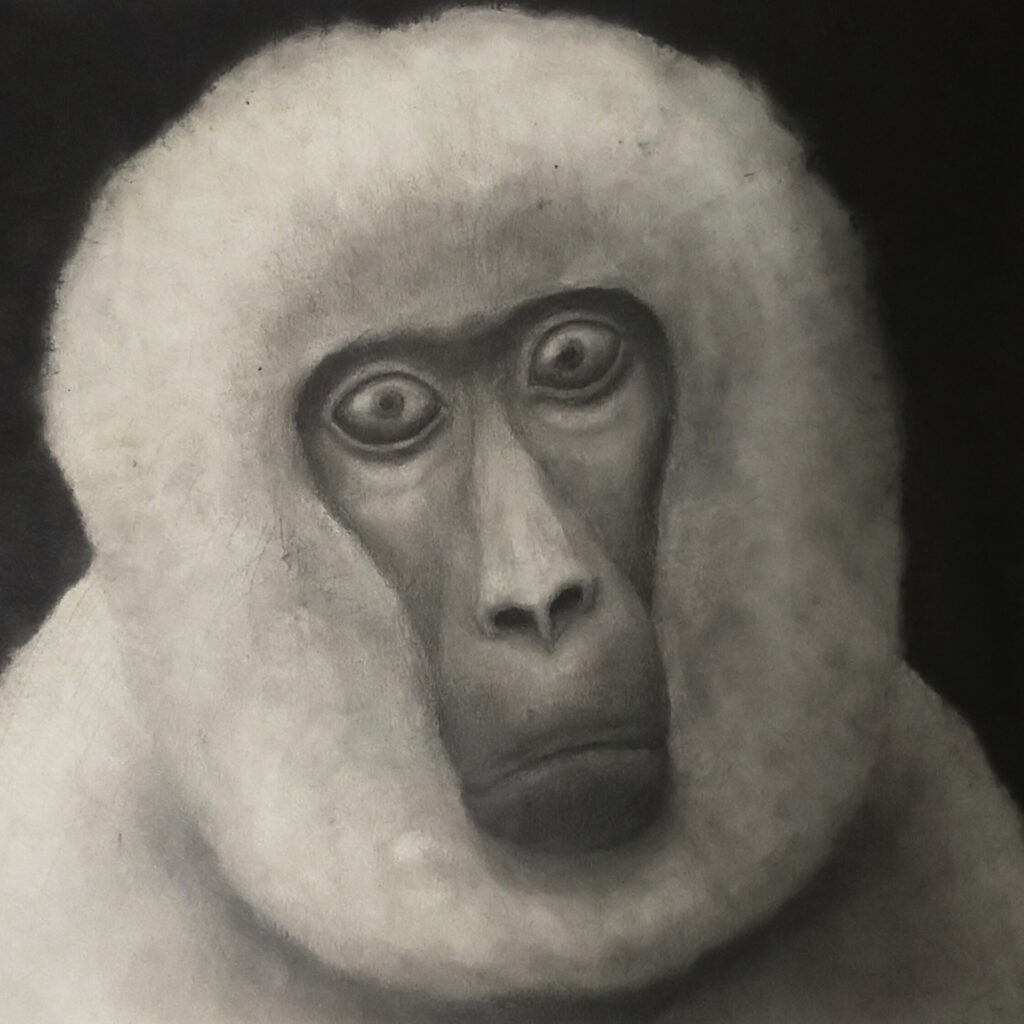

質感

鉛筆の硬度を変えたり紙の目を利用していろいろな質感を表現できます。

例えば硬い岩肌、柔らかい布、動物の毛並み、透明なビン、金属の光沢など様々な質感の表現が可能です。

濃淡

鉛筆の硬度や筆圧を変える事で濃淡(グラデーション)が出来ます。

僕が描く作品は油絵も含めて濃淡だけで仕上げていると言っても過言ではないくらい重要です。

濃淡で立体感や奥行きを作り、静物画でビンを描いたならビンが持てそうなくらいリアルに表現することも可能です。

細密

鉛筆削りで削った鉛筆は先の尖っている鉛筆を思い浮かべるはずです。先の尖らせた鉛筆を使えば細密に描く事ができます。

人体ならば髪の毛の一本一本を描けたり、細かいしわの表現であったり、まつ毛や眼球の瞳孔、網膜など、こだわりたい事が描けます。

鉛筆は特に細密描写に向いていると思います。

感情

対象物をリアルに描くことだけではなく感情表現も出来ます。

線を強く濃く、描くスピードを上げれば荒々しくなるし、逆に線を細くして丁寧に描けば神経質な線ができます。

ぼかしや刷り込みなどの技法を使えば淡く繊細で柔らかい表現もできます。

自分が何を表現したいかで描き方も変われば技術も変わってきます。もちろん抽象画も描けます。

鉛筆画のススメ

鉛筆画は安価で始められるし、どこでも描く事が出来ます。

ただ色が好きで、どうしても色を描きたい人には向かないのかもしれません。

名画を白黒にしてみると白、黒、グレーの配色がキマっている事に気づくと思います。

どこを見せたいかがはっきりしているし、そこが黒でつぶれている、なんてことはありません。

これは絵の構成の話になってくるのですが、また別の記事に書きたいと思います。

絵の構図や構成も基本の一つです。

色を使う場合でも、また色の知識が必要になってきます。

色相環では、補色とゆう正反対の色、その色を引き立てる色、などの関係があるのですが、

要するに白と黒の関係です。

鉛筆画で練習してから色を使ってみても良いのではないでしょうか。

鉛筆だけでも多様な表現ができるし、扱いやすさと手軽さが魅力的です。

まずは絵を描いてみたい人には鉛筆画をやってみる価値はあると思います。

Tamotsu

1976年9月7日生まれ

画家

28才で美術予備校に入学し本格的に絵を習い始める

武蔵野美術大学中退

多摩美術大学造形表現学部卒業

主に油画と鉛筆画で制作しています。